【健康経営と大学連携】IKIGAI企業の魅力をみんなに伝えたい! (かちぞうzemi2024 第3回/最終報告会)

今回で10回目を迎える産学連携かちぞうzemi(※1)。2024年12月15日(日)、龍谷大学経済学部の秋庭ゼミ生たちは、IKIGAI WORKSとタッグを組んで取り組んできた活動の成果を披露する最終報告会の日を迎えました。IKIGAI企業や中小企業の魅力をどうやって広く伝えていくか。学生と企業の間にある壁やギャップをいかに壊し、埋めていくのか。就活の問題点を指摘しながら熱く訴える彼らが一つの答えに辿り着きます。

【参加者】

龍谷大学 秋庭ゼミ生12名

1.IKIGAIを考える機会や出会いがない

IKIGAI WORKSから秋庭ゼミ生へのミッションは『IKIGAI企業(※2)の魅力や熱量をもっともっとワカモノや社会に知らせたい!』。ですが、秋庭ゼミ生自身、仕事に働きがいや生きがいを持つことの意義を自分ごととして理解できず、ミッション遂行のための焦点を絞り切れない状態が続きました。

そこで秋庭ゼミ生は原点に立ち戻り、ワダカルシウム製薬をはじめとしたIKIGAI企業へのインタビューや、就職を控える学生へのアンケート調査などを徹底的に行いました。

中川さんは言いました。

「その結果、学生は働きがい・生きがいについて考える機会や時間がない。仮に働きがい・生きがいを大切にする企業で働きたいと思っても探しようがないという実態が次第に明らかになってきました」

例えば、会社選びの際、学生が活用する就職サイトなどで就活生はどんな項目やテーマで会社選びをしているかについて調査すると、「知名度」「転勤の有無」「休日日数」「大学の先輩が採用されているかどうか」といったことで探していることがわかりました。

そもそも就職サイトには「働きがい」「生きがい」といった検索項目がありません。この時点で学生がどれだけ自分が働きがい・生きがいを感じられる企業で働きたいと思っても、これらは検索項目になく、IKIGAI企業はフィルタリングから漏れてしまいます。

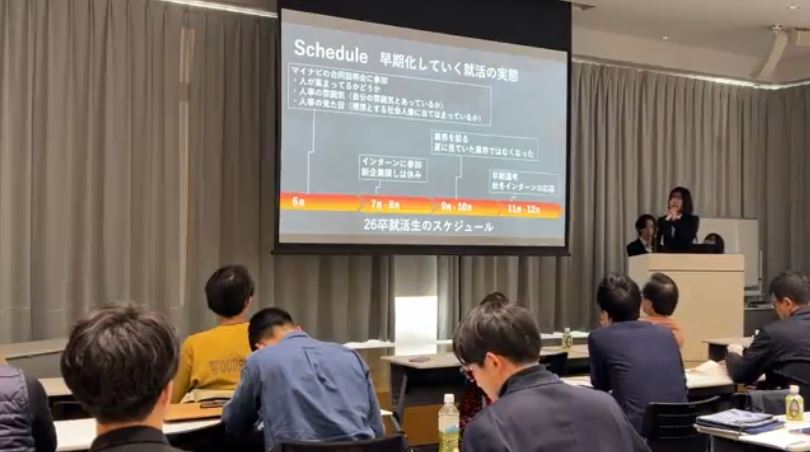

また、早期化していく就活の問題もあると前田さんが続けます。

「大学3年生の6月頃から夏季インターンの募集が始まります。11月、12月は秋冬インターンがあり、人によってはそのまま早期選考へと臨みます。どの企業のインターンや新卒採用に応募するかは、人事の雰囲気や人柄といった会社の表面的な一部の要素で判断され、合同会社説明会に参加しても学生が得られる情報は限られたものになってしまいます。このように表面的な情報しか得られない中、私たちは企業選択を迫られていきます」

また、就活早期化による別の弊害も秋庭ゼミ生は指摘します。学生たちは言うまでもなく通常の授業があり、単位を取得する必要がありますし、サークル活動やアルバイトなどにも時間が割かれます。そこに早期に就活が重なってしまうと、通常の大学生活との両立が困難になってきます。

時間や立場の制限を受けず、学生時代にしかできない様々な体験、新たな視点や価値観に触れる活動も十分にできず、本当に自分のやりたいこと、一生をかけて取り組みたいものは何かをじっくり考える余裕もなく、既存のやり方の範囲内で流されるように就職を行なっていきます。

そして、せっかく入社しても、それは自分が心からやりたかったものではないため、わずか数年でその会社を辞めてしまうケースが続出するという問題も秋庭ゼミ生の調査報告は示唆しています。

2.企業と学生が長期的な関係を築く

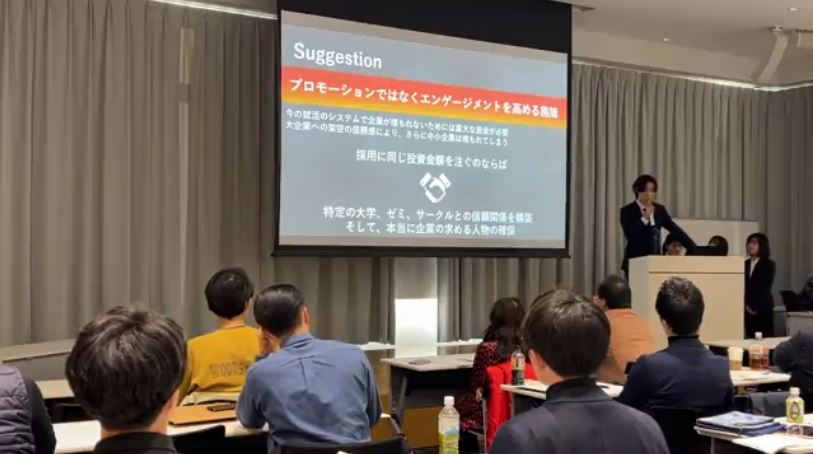

「新卒採用で学生が来てくれない。会社の良さをアピールしても伝わらない」と嘆く中小企業。パーパスや人財への取り組みなどその企業の本質的な部分について知る余裕や機会がなく、「知名度」「休日日数」「転勤の有無」といった表面的な情報だけで企業を選ばざるを得ない学生。

特に大手就活サイトを利用する場合、無数にある企業の中で埋もれないためには多くの予算が必要となります。もし予算を割けたとしても、依然として大企業信仰が残る今の状況では、中小企業が選ばれるかどうかはわかりません。これらの問題を解決するための一つの答を秋庭ゼミ生は導き出します。

それは短期の情報発信ではなく、学生との継続的な関係性を築くというもの。畠中が言います。

「せっかく投資するのであれば、もっと確実性の高いものにすべきではないでしょうか。つまり、特定の大学のゼミやサークルとの信頼関係を構築し、本当に求める人物を確実に狙いに行くのです。ここでは、株式会社翔設計と明治学院大学バスケ部の例を挙げてご説明いたします。翔設計は従業員数115名の企業で、歴史ある大学の文系学生で元気な人を採用したいと考えていました。一方、明治学院大学バスケット部は金銭的な問題で部員が辞めてしまうという悩みを抱えていました。

そこで、翔設計がスポンサーとなり、バスケット部を資金援助。これによってバスケット部は活動を続けることができ、そこで構築された信頼関係により、バスケ部学生の将来的な入社を期待できます。さらに企業側のメリットとして、ユニフォームに社名を入れることにより、広告効果も出てきます」

前田さんが続けます。

「ただ、この関係性だけで即就職となるのではなく、将来を見据えた種まきのようなイメージです。企業としては今の学生の気質や志向を理解することにも役立ちますし、学生も新卒では大手企業を受けるかもしれませんが、第二新卒などで転職先を考えた際、学生の時にお世話になっていたあの会社に連絡してみようといった長期的な関係性の構築ができればと考えます」

3.キラリと光るその会社にしかない魅力

プレゼンが終わり、質疑応答、総評に移ります。「スライドのデザインも凝っており、非常に見やすかった」「政治家も顔負けなほど堂々と自信を持ってプレゼンされていてとても良かった」といった声が聞かれる中、田中雅子先生(帝塚山大学経済経営学部教授)は違った視点から秋庭ゼミ生にアドバイスをしてくれます。

「皆さん、調査活動にも丁寧に取り組んでいてとても好感が持てました。ただ、データもいいですが、会社選びで一番大事なものは、トキメキなのではないでしょうか。その会社の人たちややっていることにワクワクする、なぜかとても心が惹かれるといった恋愛にも似た感情。中小企業は大手と比べると知名度など勝てない要素があります。学生が見て、その企業にしかないワクワクやトキメキを感じられるものをアピールするのも一つの手かと思いました」

大きな拍手の中、秋庭ゼミ生の発表は無事に終了。半年間に渡り様々な困難にぶつかりながらも乗り越え、その活動の成果を全力で伝え切った彼らの顔は充実感と達成感に満ち溢れていました。

取材後記

働きがい・生きがいを大切にするIKIGAI企業の魅力をどうやったら若い世代や社会に知ってもらえるか。学生と中小企業の認識のギャップをいかに埋めていくか。今回、秋庭ゼミ生に課せられたミッションは大変難しいものとなりました。多くの学生は自分の働きがい・生きがいを明確にできないまま就活の時期を迎えてしまいますが、それは秋庭ゼミ生自身の姿を反映するものでもありました。インタビューの際、あるIKIGAI企業から「将来どうしたいのか。働きがいについてどのように考えているのか」と尋ねられても秋庭ゼミ生はうまい答が見つかりませんでした。それが今回の活動を通じ、秋庭ゼミ生自身が自分の働きがい・生きがいを考えるとともに、企業の採用や学生の就活の背景にある問題点までをも浮き彫りにしてくれ、実に価値のあるプレゼンテーションをしてくれましたし、次に繋がる大いなる可能性を示してくれる見事なチャレンジでした。

(※1)産学連携かちぞうzemiは、一般社団法人そばくりラボ主催の「かちぞう企画」の一つで、産学連携で価値創造にチャレンジする実践的なPBL活動(PBL:Problem Based Learning)。より良い社会の構築を目指して価値創造するための実践的な調査研究活動に、学生がチーム単位で半年間かけて取り組む。

(※2 )IKIGAI企業とは、一人ひとりが働きがい、生きがいを探求、実践することで、働くことを通して社会とのつながりや幸せ(社会的健康)を感じ、身体的・心理的に健康で、結果的に生産性や創造性の高い働き方を実現している企業のこと。