職場のメンタルヘルス対策 ストレスチェックの検査項目3領域とは

ストレスチェックの質問内容を構成する、法定の3領域

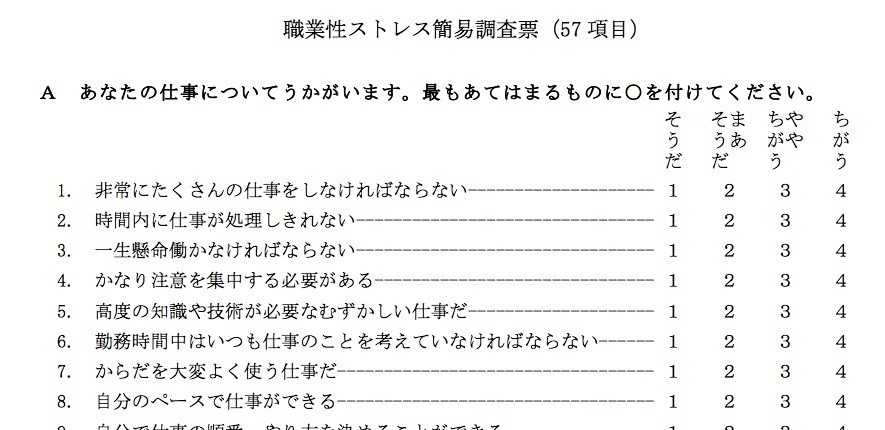

ストレスチェックに使用する質問表は、厚生労働省が推奨する「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」、またはその簡易版(23項目)を利用するのが一般的です。

“「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」ダウンロードサイト”では、厚生労働省のストレスチェック質問表、ストレスチェックの受検、ストレスチェックの結果出力、集団分析等のできるプログラムを無料で配布しています。

また、各企業で独自の項目を作成することもできます。その際は、法定の3領域「A.仕事のストレス要因」「B.心身のストレス反応」「C.周囲のサポート」に関する項目を含む必要があります。

一般の企業が初めて導入するのであれば、推奨されている項目を利用するのが実際的です。もし外部機関に選定を依頼する場合は、厚生労働省が提供する「外部機関にストレスチェック及び面接指導の実施を委託する場合のチェックリスト例(PDF)」を参考にするとよいでしょう。

「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」のイメージ(抜粋)

ストレスチェックの3領域「A.仕事のストレス要因」

厚生労働省のストレスチェック「職業性ストレス簡易調査票」において、「あなたの仕事について~」という文言ではじまるエリアです。ここでは「職場と仕事の状況=仕事上のストレス要因」の分析を行います。

設問項目は、仕事の量的な負担、仕事の質的な負担、身体的負担の度合い、仕事のコントロールができるか、スキルの活用度、職場の対人関係、職場環境、自分に合っているか、働きがいはあるか、のいずれかを問うものとなっています。

ストレスチェックの3領域「B.心身のストレス反応」

厚生労働省のストレスチェック「職業性ストレス簡易調査票」において、「最近1ヶ月間のあなたの状態について~」という文言ではじまるエリアです。ここでは「心身のコンディション(反応)」の分析を行います。

設問項目は、活気、イライラ度合い、疲労感、不安感、抑うつ感、身体の症状(愁訴)、のいずれかを問うものとなっています。

中には「体の節々が痛む」「腰が痛い」「動悸や息切れがする」というような肉体的な疲労を問う項目もあります。これらの肉体的な疲労はメンタルヘルス不調に起因する可能性があるからです。

ストレスチェックの3領域「C.周囲のサポート」

厚生労働省のストレスチェック「職業性ストレス簡易調査票」において、「あなたの周りの方々について~」という文言ではじまるエリアです。ここでは上司や同僚、家族や友人といったサポート環境の有無をチェックします。

設問項目は、上司からのサポート、同僚からのサポート、家族や友人からのサポートのいずれかを問うものとなっています。

同じような職場環境であっても、周囲のサポートの有無によって、ストレスを感じる度合いは大きく変わるものです。また、職場内で気軽な話や相談ができない場合には、職場環境の改善に取り組む必要があります。

<監修医師>

近藤慎太郎 医師

日赤医療センター、亀田総合病院、クリントエグゼクリニックなどで診療に従事。

専門:消化器内科/消化管内視鏡/予防医学

経歴:北海道大学医学部・卒、東京大学医学部医学系大学院・卒。

日赤医療センター、東京大学医学部附属病院、山王メディカルセンター内視鏡室長を経て、現職。

資格:日本内科学会認定医/日本消化器内視鏡学会指導医/日本消化器病学会専門医/日本肝臓学会専門医/日本人間ドック学会専門医/日本医師会認定産業医/医学博士