生活習慣病のヘルスケアを意識した外食とは?特定保健指導も重視

外食でも生活習慣病のヘルスケアを 基本的な考え方は

生活習慣病のケアを意識した外食をするなら、まず考えたいのが栄養バランスです。

丼や麺類、パスタなどの単品メニューよりも、サラダや小鉢、味噌汁やスープなどが付いたセットを選ぶのがおすすめ。さらに言えば、和定食がベストです。

メインのおかずは揚げ物よりも焼き物、蒸し料理ならさらにヘルシーに楽しめます。

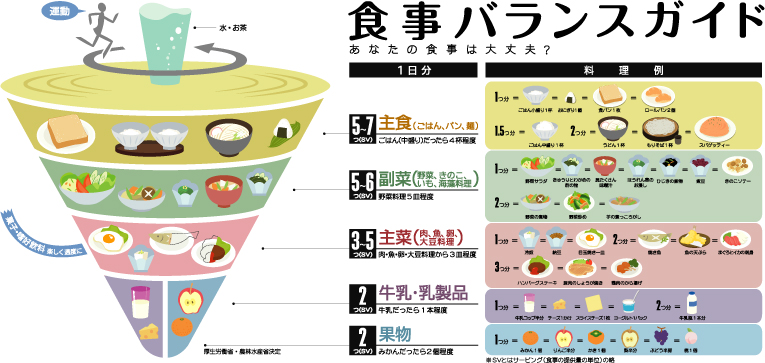

農林水産省「食事バランスガイド」によると、理想的な献立は下記のようなバランスの量になっています。

出典:農林水産省「『食事バランスガイド』について」

主食(米、パン、麺)>副菜(野菜、きのこ、いも、海藻料理)>主菜(肉、魚、卵、大豆料理)>牛乳・乳製品>果物

ちなみに、海藻類やきのこ類は、食物繊維が多いので血糖値が上がりにくい食べ物でもあります。

主食や主菜はおおむね1品ずつですから、品数が多い=副菜が豊富なセットメニューや定食の方がバランスも良く、生活習慣病のケアにもなるというわけです。

糖尿病で食事を制限している方の外食は

生活習慣病の中でも糖尿病の方は、日本糖尿病学会「糖尿病食事療法のための食品交換表」が示す点数で食事の内容を調整していることも多いことでしょう。

もちろん外食の際も、家で守っている点数をできるだけ超えないようにしましょう。夜に外食してオーバーした場合は、朝と昼の点数を減らします。

よく噛んで食べるように心がけると、満腹感が出やすいので、量をたくさん食べなくてもストレスがたまりにくくなります。

また、減塩メニューなどでない一般的な外食では、塩分が多くなりがちなので、しょうゆやソースなどの調味料を足すのはできるだけ控えましょう。

野菜をバランスよく摂ることを意識した外食は

最近では、メニューごとの摂取カロリーや塩分量がメニューブックに表示されている飲食店も増えてきました。

また、「オプション料金をプラスすると、野菜の量を増やしてくれる」「揚げ物の代わりに野菜を選べる」といったサービスも定着してきています。

バイキングやサラダバーを利用するなら、野菜の選び方もひと工夫したいところです。キャベツやレタスなどの淡色野菜だけでなく、ブロッコリーやほうれんそう、トマトのような緑黄色野菜も、しっかり摂るようにしましょう。

外食では、摂り過ぎてはいけないものを意識する

ファーストフードのメニューには、脂肪や塩分を摂り過ぎてしまうものも少なくないようです。利用する際には、野菜がメインになっているなど、健康に気遣ったメニューが用意されていないか確認してみましょう。

サイドメニューの選び方も重要です。塩分量の高いポテトや糖質の多いコーンポタージュよりも、グリーンサラダや野菜スープを頼みましょう。

また、牛乳や野菜ジュースは比較的カロリーが高いので、基本的にドリンク類はお茶や水を選んでおきます。

アルコールは生活習慣病のヘルスケアの天敵

アルコール飲料も、特に生活習慣病の方にはあまりおすすめできません。

おつまみの定番メニューには塩分量の高いものが多いですし、摂取カロリーの高い揚げ物などもよりおいしく感じられます。さらに、お酒に酔うと抑制が効きにくくなることも手伝って、つい食べ過ぎてしまうのです。

お付き合いなどで飲まなければならない時は、ノンアルコールビールにしたり、薄味で野菜中心のおつまみをいただいたりするようにしましょう。

健康に気遣ったメニューを出す飲食店も増えている昨今ですが、それでも外食が続くと、バランスのとれた食事を用意することが難しくなりがちです。

外食する際のメニューを工夫するのはもちろん、自宅では外食で足りなかった野菜や、不足している栄養を補う方法もあります。昼外食したら夜は自炊をするなど、1日全体でバランスを取っていきましょう。

<監修医師>

近藤慎太郎 医師

日赤医療センター、亀田総合病院、クリントエグゼクリニックなどで診療に従事。

専門:消化器内科/消化管内視鏡/予防医学

経歴:北海道大学医学部・卒、東京大学医学部医学系大学院・卒。

日赤医療センター、東京大学医学部附属病院、山王メディカルセンター内視鏡室長を経て、現職。

資格:日本内科学会認定医/日本消化器内視鏡学会指導医/日本消化器病学会専門医/日本肝臓学会専門医/日本人間ドック学会専門医/日本医師会認定産業医/医学博士