【IKIGAI × MYパーパス】管理型組織から自律自走型組織へ。緑の地球を守る会社は愛と自由で育まれる(株式会社Green prop)

株式会社Green propの川添克子会長は、「愛と自由の責任者」として、自身の生き方を経営に映し出しています。予測不能な困難に直面するたびに、社員一人ひとりが自ら判断し、共に未来を築く「自律自走」の働き方を育むことで、組織は深いやりがいと可能性を開花させました。ここに至る経営の出来事とその背景にある会長のあり方の変遷に迫ります。

株式会社Green prop:川添 克子さん(会長)

1.バラ香る美容業界から、埃まみれの廃棄物処理業界へ

――今日はよろしくお願いいたします。まずは会社のこれまでの歩みと業績についてお聞きかせいただけますでしょうか。

川添 克子さん(以下、川添さん):Greenpropは、1985年に私の父が設立した「筑紫環境保全センター」が前身です。自動販売機が普及した昭和40年頃、缶ゴミの散乱が社会問題化しまして、それを解決するために、機械屋だった父は「缶ペコ機」という、自動販売機横に設置して缶を潰して回収する機械を開発しました。これがヒットして会社を設立したんです。

――なるほど、缶ゴミという社会課題の解決から事業を始められたのですね。ユニークな創業経緯です。

川添さん: 「缶ペコ機」のヒットを見てくださった自治体から不燃物処理の依頼が来て、ゴミを選別する工場を立ち上げ、廃棄物処理業界へ入っていったと聞いています。

――そうして廃棄物処理という、まさに社会のインフラを支える事業に発展していったのですね。

川添さん: 私が24歳の頃、後継予定だった弟がバイク事故で亡くなりました。それで私に白羽の矢が立ったのですが、高校生の頃から美容の仕事で起業すると決めていた私は、それはもう嫌で嫌で…。就職もトータルビューティーの会社に入社できたばかりだったのに、父がどうしても帰ってこいって。

――美容業界から廃棄物処理業界への転身は、川添会長にとって大きな決断だったのですね。お父様の説得も大変だったと想像します。

川添さん: 父は粘り強く、親戚から私の友人から、果ては私が勤めている美容会社の社長まで説得してしまいまして、外堀を埋められた私は仕方なく退職し、退職翌日から父の会社に入りました。覚悟なんてまるでなかったです。いつか辞めてやろうとばかり考えていました。

――実際の現場はどのような環境でしたか?

川添さん: バラの香りがするような業界の次の日から、埃まみれですよ。一般廃棄物の瓶や缶をラインで選別する工場は音がものすごくうるさい。男性しかいない上に、機械の音に負けないように大声ばかり飛び交う環境で、本当に怖かったですね。その上、父に会社の全体的なことを教えてくださいと頼んでも、作業服を放ってきて「現場に行け」の一点張りで、教育の仕組みなんて皆無でした。

――それは想像を絶するような環境ですね。そんな中で、どのようにして仕事と向き合っていったのですか?

川添さん: そうやって現場に入って1年くらい経った頃、福岡の山間の自治体から「不法投棄の現場がある、現地で処理できないか」と相談の連絡が入りました。人から頼まれると嫌とは言わない父が珍しく断ろうとするので喧嘩になり、「じゃあお前がやれ」と言われました。現場で移動式の破砕機を回すのですが、屋外なのでコンベアにゴミが絡まることがあって、それを取ろうとした私の腕が巻き込まれて複雑骨折したということもありました。

――命に関わるような大変なご経験でしたね。しかし、その出来事が、川添会長の仕事に対する意識を変える大きなきっかけになったと伺っています。

川添さん: 当時、現場で不法投棄の処理をするのは珍しいことだったので、全国の自治体、同業他社が見学に来てくださって、お話させていただいたのです。そうする中で、「私はなんていい仕事をしているんだろう、社会的価値の高い仕事をさせてもらっているんだろう」と気付きました。初めて会社を継ぎたいと思えた瞬間でした。

――困難な経験を通じて、仕事の意義に目覚められたのですね。

川添さん: その後、美容業界から呼び戻されて6年くらい経った29歳の時に父が亡くなりました。一旦母に社長の名前貸しをしてもらって、私が営業に回ったんです。父は営業をしない人でしたから、危うく倒産するところでした。加えて、父についてきた従業員さんはみんな辞めてしまって。本当に貧乏な時って知恵が回りますね。その当時様々なチャレンジをしました。

――大変な状況からの立て直し、ご苦労が偲ばれます。その中で、現在の主軸事業である廃棄物処理のコーディネートコンサルティングを始められたのですね。

川添さん: 全国を回って同業他社や自治体、大学や研究所を見学させてもらうなど関係性を結び、廃棄物処理のコーディネートのコンサルを始めました。中間処理の工場では、多様な種類のゴミが出る。その種類ごとにそれぞれの業者と契約する必要があるのですが、それを私が一括で契約してそれぞれの適正処理会社へコーディネートする。これが当たりました。重宝していただいて、今も主軸事業です。

――それは非常に効率的で、顧客にとって価値の高いサービスですね。

川添さん: 一方でラボ的な自社工場もあったのですが、2019年に火災が起きて全て燃えてしまいました。燃え残ったのは廃棄物処理のコンサル事業と収集運搬の車両だけ。燃え残ったものだけでやろう、得意分野で勝負しよう、コーディネート事業に徹しようということになり、今に至ります。

――公共財のような性質もあるため、事業として循環する仕組みを築くのはさぞ難しかったこととお察しします。

2.自律自走型組織への挑戦。2つの転換点

――資源の循環のアイデアとして、現在の事業は非常に良いと感じますが、この発想はいつ生まれたものなのでしょうか。

川添さん:美容業界でのトータルビューティーのアイデアから生まれています。女性が「なりたい姿」に合わせて、内面から外見まで、食生活から習慣まで変えていくコンサル業務をしていました。今は、廃棄物が出る前の計画段階から処分の仕組み、そして最後(最終処分)に至る責任まで全てをカバーする、廃棄物のトータルソリューションを提供しています。現場で顧客のニーズに寄り添って判断する発想や情報が何よりも重要なので、自律自走が必須だと考えています。

――美容業界でのご経験が、現在の廃棄物処理事業にも活かされているのですね。そのようにして、実際に自律自走型組織の会社にされたわけですが、自律自走が良いという気づきはいつからあったのでしょうか。

川添さん: 気づきは2つありました。 1つ目は、入社1年後の不法投棄処理の現場でのことです。私が複雑骨折して、翌日三角巾をして現場に行ったら、手伝ってくれていた日雇いのおじさんたちが「おねえちゃん!まだ休まないかんね!」と心配してくれて、ものすごい勢いで仕事を回してくれるようになったんです。人が自らの判断で動くようになると、ここまで良い方向に変わるのかと目の当たりにしました。

――大変な状況が、かえって従業員の皆さんの自律性を引き出したのですね。もう1つの転換点というのは?

川添さん: 2つ目は2019年の火災の時でした。「お客様には迷惑をかけない」という想いのもと従業員一人ひとりがやるべきことを把握し、自分で判断してそれぞれに動いてくれたんです。その時、「これまでずっと共創を掲げてきたけれど、従業員も同じ気持ちだ」と。みんなで作っていく会社だと心から実感して、管理型ではなく、みんなが自走できる会社にしようと決めました。

――火災という非常事態が、組織の真の力を浮き彫りにしたのですね。しかし、その後、再び管理型に戻ってしまった時期があったとか?

川添さん: ええ、みんなのおかげで火災の半年後には博多に本社を移転し、再スタートを切ることができました。みんな本当によく頑張ったので、これで大丈夫だと思っていたのに、そこから元の管理型のスタイルに戻ってしまったんです。びっくりしたと同時に、まるで失恋したかのような気分になってしまって。「ええっ?どうしてそうなるの?」と。

――それは戸惑われたでしょうね。しかし、その経験から自律自走に必要な条件も見えてきたと?

川添さん: はい、自律自走に必要な条件が見えてきました。それは、全員が同じ情報を持っていること、現場で自分が判断できること、そして目的がひとつで分かりやすいことです。この条件を追い求めて経営の学びの旅に出た結果、ティール組織や、「手放す経営ラボラトリー」、そしてDXOといった理論に出会っていったんです。いずれも、”人が自ら動く組織とは何か”を教えてくれた学びです。

――DXOという理論は、管理型のマネジメントを手放し、自律自走、自律分散型の組織へと経営や会社の在り方をアップデートできるものだと理解しています。

川添さん: まさにその通りです。不法投棄現場や火災の経験から、「何を変えるべきか」をずっと自問自答してきました。従業員のみんなが管理型のスタイルに戻ってしまった時、変えるべきは「やり方」ではなく「在り方」だと気付いたんです。DXOは、経営者自身が変化をきちんと望まなければ意味がなく、機能しないものでもあります。私は、事業の発展のためにも、従業員一人ひとりの幸せのためにも、表面的な真似事ではなく、心底から自分と会社の在り方を変えたいと強く思い、DXOを導入しました。

3.もう管理型組織には戻れない。自律自走型組織の場づくり

――経営者がどういう在り方で場づくりをすれば、自律自走型の組織が機能するのでしょうか。

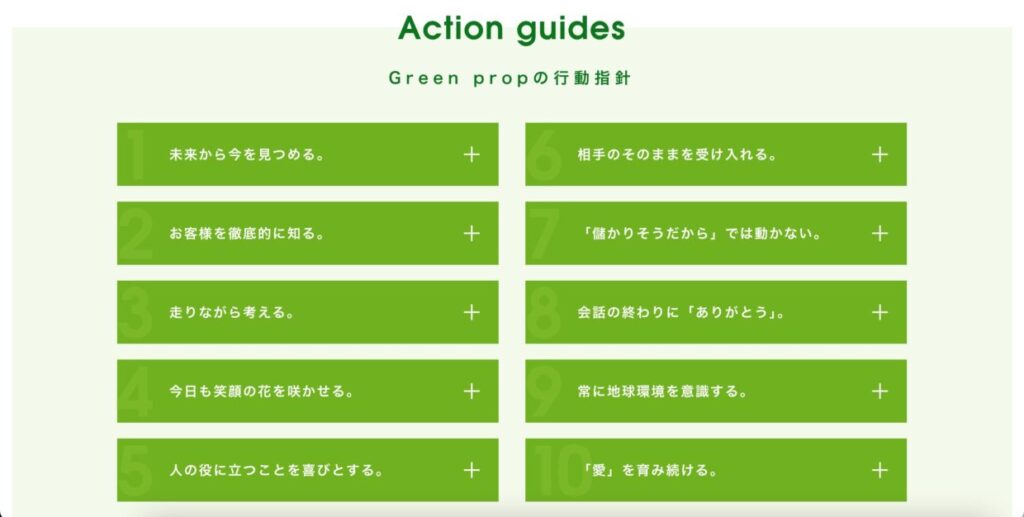

川添さん:お客様とも従業員とも共創者でありたいというのはずっと根底にある思いですね。会社の行動指針として作った言葉がありますが、私は作る過程に関わっていないんです。Greenpropってどんな会社かな?という問いを、従業員みんなが問い直して作っています。みんなでずっと確かめ合ってきた言葉ばかり入っていますね。

――「儲かりそう」では動かない、とか、「愛」とか「未来」の言葉が入っているのはすごくいいですね。

川添さん:ありがとうございます。私の今の役職はCLOって言うのですが、このLはLove&Liberty。「愛と自由の責任者」なんです。愛と自由の場づくりをこれからやっていきたい。リスクも含めて受け入れる愛ある場を作っていきたいし、私を含め従業員みんなが自由に挑戦できる場でありたいと思います。そう思って場づくりし始めてみたら、みんなの発想が活発になるのですね、やりたいこともどんどん出てくるし、すごく強い組織になっていっている実感があります。

――「愛と自由の責任者」!素敵ですね!従業員と会社に対する愛だけじゃない、社会に対する愛も感じます。川添さんのお父様の「缶ペコ機」も社会への愛がなせる発想ですが、それをしっかりと受け継いでいらっしゃるのですね。

私は全国に優良企業の同業他社がたくさんいらっしゃるのを知っています。自社だけでは何もできません。ご一緒してくださる企業さんを当社は「アライアンスパートナー」と呼んでいますが、対等なパートナーとして一緒に良い未来を作っていこうねという想いをずっと持ち続けています。だからこそ、従業員一人ひとりの自律自走ができたらいいなと思ってきました。

――以前、火災で自律自走ができた後、また管理型スタイルに戻ってしまった頃があったじゃないですか。今自律自走型組織に移行して、職場を愛と自由の場としてプロデュースし始めたけれど、また戻ってしまいそうな感覚はないのでしょうか。

川添さん:もう戻れないと感じていますね、私も従業員みんなも。これからこの場を共に作っていく仲間だと感じています。以前にはなかった、とても晴れ晴れとした気分です。組織の在り方も変えたけれど、組織のお金の在り方も変えたんですよ。事業経費をみんなに任せて、みんなで運用するようにしてもらっています。

3ヶ月に一度会計を締めて、1/4は賞与に3/4は事業経費に戻ることになっています。そうしたら1年目は賞与を増やすために経費削減に一生懸命だったのが、2年目からは視野が広がって、お客様のためになるのなら投資しようといい意味で前向きな欲が出てきました。任せると考えるようになりますね。

――お財布事情は経営者の強がりや周囲への不信感、譲れない部分でもあるから、そこも手放せたのはすごいことですね!

川添さん:お金の在り方もオープンにしたから、みんな経営が自分ごとになっていきます。その結果、これまで遠慮していた人たちも、自分の想いをどんどん言葉にするようになってきたんです。もうパンドラの箱を開けちゃって、みんながみんな自分の想いを言いたいところで言えるようになったからカオスが勃発しています。でも健全なことですよね。

4.「修行型モデル」から「おかげさまモデル」の経営へ

――川添さんはこれまでカリスマ経営者としてやってきて、自分自身も最後の責任を全て背負っているから「修行型の経営モデル」と言えそうですね。今の経営モデルは何て表現するのが良いのでしょう。

川添さん:火災の後、経営の学びの旅の中で、自己否定もあったのです。管理型の経営から離れられないのは私自身じゃないか、私がみんなをそうさせているんじゃないかって。内観を手伝ってくださった方には「火災も結局はあなたが起こしたこと」だと言われるし、わけがわからなかった。でも、「在り方」を変えたら言葉の意味と火災の意味が腑に落ちたのです。

――そうなんですね。これまで本当に頑張ってこられたのですね。

川添さん:頑張って来られたのは、それが当たり前だと思っていたから。でも私ひとりで頑張ってきたんじゃない。たくさんの方に支えてもらって、気づきをもらって教えていただいてやって来られた。おかげさまだなあって思います。火災も、「おかげで」なんていったら良くないけれど、正直色々な気づきがありました。

――「修行系経営者」から「おかげさまモデル」の経営者になったのかもしれませんね。全ての経験は今の素晴らしい「おかげさまモデル」の経営に至るための必要な経験だったのかもしれません。

川添さん:本当にそうだと思います。今、自分の好きなことをできる時間が増えて、新規事業を色々考えています。新規事業を構想するのが大好きなんです。会社をどういう場にしたいのかは行動指針で表現されているし、Greenpropらしさがよく出ているので、あとは私とみんなでビジョンを実現していくだけです。

取材後記

川添会長が実践する「おかげさまモデル」の経営は、火災という困難を経て自己と組織の「在り方」を深く見つめ直した、会長自身の「生き方」の結晶です。管理を手放し、「愛と自由」な場として”以前にはなかったとても晴れ晴れとした気分”で、会長と社員が自ら力を発揮するその姿は、成果や効率といった外側の基準に疲弊しがちな現代社会において、働くことが「苦役」から「自己表現とつながり」の場へと変容できる可能性 を私たちに感じさせてくれました。

【企業データ】

会社名:株式会社Green prop

事業内容:廃棄物事業 CSR経営サポート

所在地:〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南2丁目3番1-1号

〒108-0014 東京都港区芝4丁目13-12

資本金:20百万円

従業員数:37名(2022年時点)