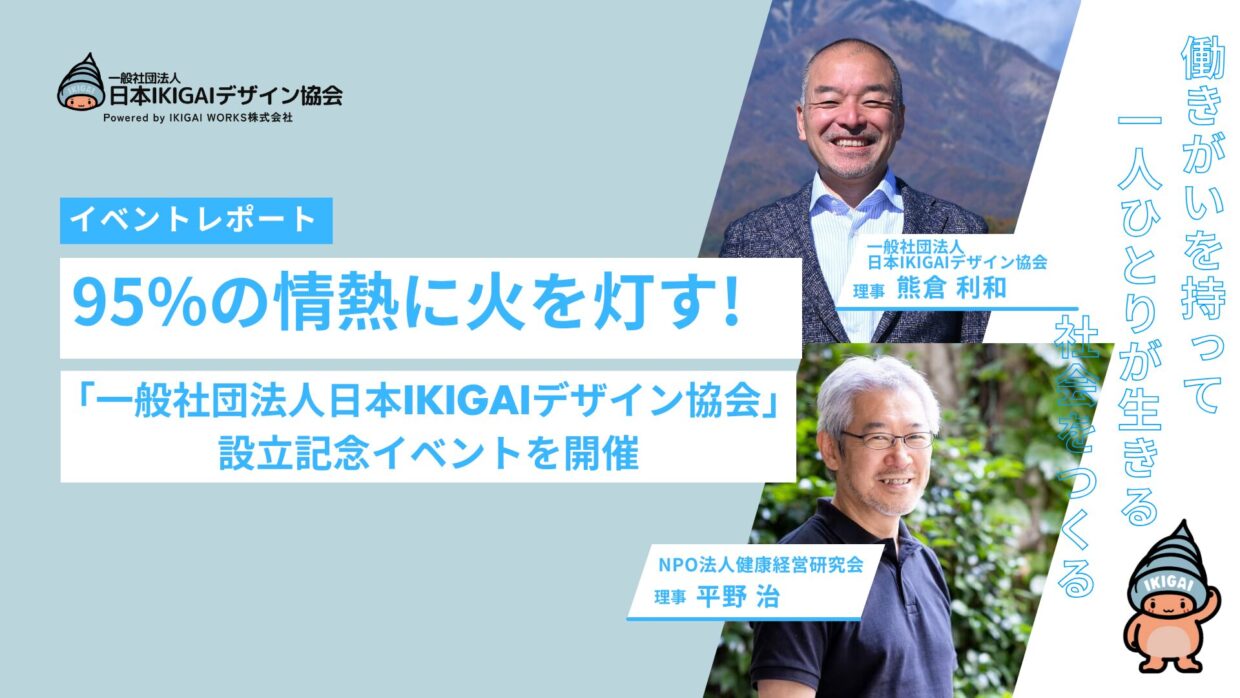

【イベントレポート】95%の情熱に火を灯す!「一般社団法人日本IKIGAIデザイン協会」設立記念イベントを開催

2025年9月24日、日本の働き方に新たな一石を投じる「一般社団法人日本IKIGAIデザイン協会」の設立記念イベントがオンラインで開催されました。代表理事の熊倉利和、そしてスペシャルゲストとして「健康経営の生みの親」として知られるNPO法人健康経営研究会副理事長の平野治氏が登壇。仕事への熱意を持つ人がわずか5%という日本の現状に切り込み、残された95%の人々が持つ可能性をいかに引き出すか、熱い議論が交わされました。本記事では、その模様を詳報します。

メインスピーカー:熊倉利和(一般社団法人日本IKIGAIデザイン協会 代表理事)

スペシャルゲスト:平野治氏(NPO法人健康経営研究会 副理事長)

1.代表理事の熱き想いと、健康経営の第一人者からの力強いエール

イベントは、熊倉の設立趣旨説明から始まりました。熊倉は、銀行員からキャリアをスタートさせ、企業の代表取締役を務めた後、2021年にIKIGAI WORKS株式会社を設立。前職を退任してからの4年間、多くの人々と出会う中で、かつての自身が売上や結果といった「外側の物差し」で働いていたことに気づいたと語ります。

「日本の働きがいを感じている社員は5%しかいない。残りの95%の方々の熱意に火をつけ、働きがいを感じてもらえる社会ができたらいいと思いませんか」。

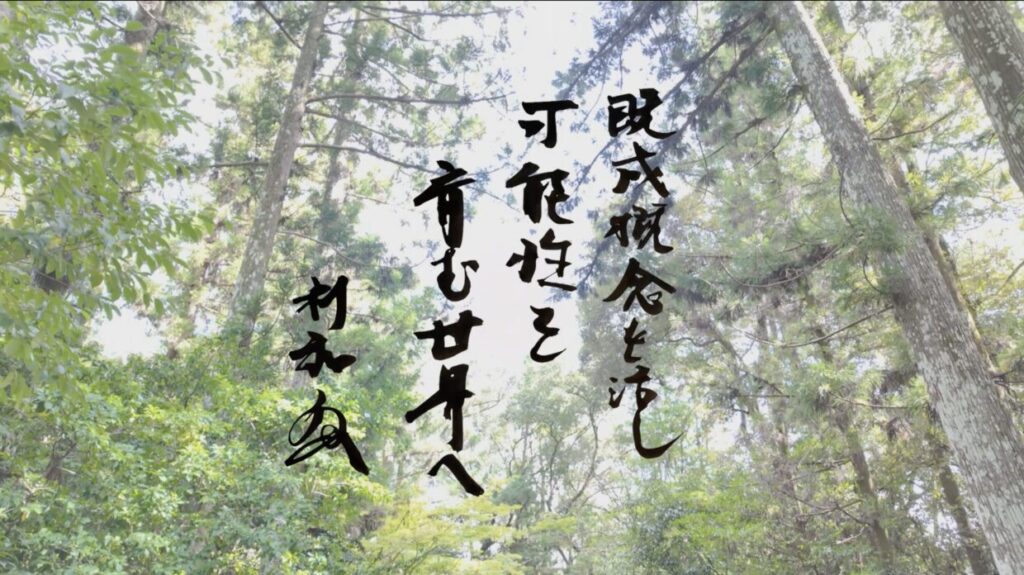

熊倉はこの問題意識を原動力に協会を設立。2日前には熊野本宮大社に赴き、定款とビジョンを奉納したことも明かしました。協会の目的は、個人の「生きがい」を社会に広げ、「お金次第、経済価値ばかりが評価される社会」から、一人ひとりの生きがいを活かす働き方・経営への転換を目指すという固い決意が伝わってきました。

この歴史的な船出に、スペシャルゲストの平野治氏が力強い祝辞を贈りました。平野氏は「健康経営」の概念を社会に広めてきた第一人者です。熊倉とは、協会のオウンドメディア「IKIGAI広場」の前身である「健康経営の広場」での活動を通じて出会ったといいます。

「3ヶ月前にこのお話を伺い、すごいなと思いました。『生きがい』というものが社会的な概念として現実になってきたと感じています。本当におめでとうございます」と熊倉氏の新たな挑戦が個人的な活動に留まらず、社会的な潮流となりつつあることへの期待と祝福を述べられました。

2.【スペシャル対談】まだ見ぬ95%の情熱を引き出す方法とは

イベントのメインセッションでは、熊倉と平野氏による対談が行われました。

- 「健康経営」20年の歩みと本質的な課題

対談は、平野氏が「健康経営」という概念を提唱してから約20年の歩みを振り返ることから始まりました。平野氏は、2006年に大阪で開催した第1回目のフォーラムが、参加者の期待と大きく異なり「散々な目で終わった」という衝撃的なエピソードを披露しました。当初、参加者の95%以上が期待していたのは「健康管理」の話でしたが、平野氏が招いたゲストは銀座のクラブのママやシャツメーカーの創業者など、「人という資本をどう作るか」「生きがいを持って働くとはどういうことか」を体現する人々でした。

この経験から、両氏は重要な論点を導き出します。それは、「健康管理」や「働きやすさ」といった制度(やり方)にはルールとゴールがあるが、「働きがい」や「生きがい」といった内面的な価値(あり方)にはゴールがなく、制度化が極めて難しいということです。制度を整えても、それが個人の内的な価値観と結びつかなければ、「やらされ感」が生まれ、社員は盛り上がりません。この「経営者の想いと現場の実感の乖離」こそが、多くの企業が抱える根深い課題であると両氏は指摘しました。

- 外部環境の変化と「内なる燃料」としての生きがい

対談は、日本のマクロな経済環境へと展開しました。平野氏は、日本のGDPが30年間全く上がっていない現状と、従業員のエンゲージメント(元気度)の低下には相関があるのではないかと分析します。

これに対し熊倉氏は、「右肩上がりが前提とできない時代だからこそ、外部環境に頼らない『内なる燃料』、すなわち一人ひとりの生きがいが重要になる」と力説しました。生きがいや働きがいは「本来みんなが持っているもの」であり、それを仕事の中で感じられれば、経済状況に左右されずに創造性を発揮できるのではないかと問いかけました。

この議論を裏付けるように、平野氏はテスラのイーロン・マスク氏が「人的資本を持っているのはアメリカではなく日本だ。AIが合理性や効率性を担う一方で、知恵や想像性は日本人がすごい」と評価しているという最近のニュースを紹介しました。日本人がまだ気づいていない内なる可能性が、世界から注目されている現状が浮き彫りになりました。

- 「あり方」をデザインする経営へ

では、どうすれば社員一人ひとりの「生きがい」という内なる燃料に火をつけることができるのでしょうか。

熊倉氏は、健康経営やSDGs、人的資本経営といった様々な「やり方」が、評価や結果ばかりを重視すると形骸化してしまうと指摘しました。それらの経営手法に魂を吹き込むのが、社員の「あり方」を大事にし、職場という「場」をデザインする「IKIGAI経営」であると位置づけました。それは、結果が出ていなくてもプロセスを認め、安心・安全な場で挑戦できる職場をデザインすることに他なりません。

そして、協会の名称にある「デザイン」という言葉の真意が明かされます。生きがいは誰かに与えられたり押し付けられたりするものではなく、「自分自身でデザインできるもの」であるべきだという想いが込められています。

対談の最後に平野氏は、「人口減少などの社会問題が顕在化し、これまでの常識が通用しなくなった今こそ、新しい考え方が必要とされる絶好のタイミングではないか」と述べ、協会の船出に大きな期待を寄せて締めくくりました。

3.参加者全員で創る「IKIGAI宣言」あなたの生きがいとは?

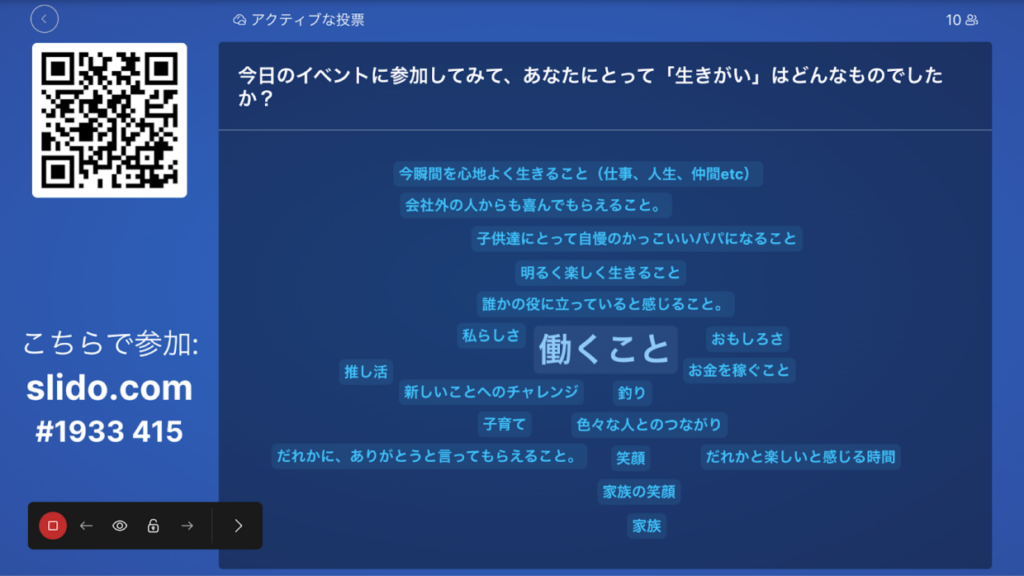

対談後には、参加者がリアルタイムで自身の「生きがい」を共有する「IKIGAI宣言」が行われました。

「家族の笑顔」「喜んでもらえること」「誰かの役に立つこと」といった回答が多く寄せられ、「推し活」などユニークな声もあり、会場は和やかな空気に。

熊倉は、「正解はない。ありのまま生きていること自体が生きがいでもいい」とコメント。これは協会が提唱する「IKIGAImandala™️」の最外周にある円は「ありのまま」「共にある」という思想を体現している。

最後には「IKIGAIパートナー」の募集や、2026年に構想されている「IKIGAI万博」の発表もあり、イベント終了後のアンケートでは、「熊倉社長の情熱に感動しました」「これからの活動が楽しみです」といった声が多数寄せられ、参加者の満足度の高さが伺えました。多くの参加者が自らの「生きがい」を改めて考える貴重な機会を得て、協会がこれから描く未来への大きな期待を胸に、イベントは熱気の内に幕を閉じました。

編集後記

効率や成果が優先される現代で、「生きがい」はどこか個人的で曖昧なものとされてきました。しかし本イベントは、それが個人の内なる情熱を引き出し、組織の閉塞感を打ち破る力強い「経営思想」になり得ることを鮮やかに示してくれました。

アンケートでは「熊倉社長の熱い想いが伝わって来ました」という声や、「IKIGAIを改めて考える良い機会になりました」といった感想が多数寄せられています。特に、健康経営が「健康管理」という制度(やり方)に偏りがちであるという平野氏の問題提起は、多くの参加者にとって大きな気づきとなったようです。これらの声は、多くの企業が直面する「想いと現場の乖離」という根深い課題に対し、「あり方」からアプローチするIKIGAI経営が、その溝を埋める鍵となる可能性を示唆しています。

参加者の皆様が示した熱気は、眠れる95%の可能性への期待の表れでしょう。この小さな船出が、日本の働き方にどのような航跡を描いていくのか、これからも注目していきたいと思います。