【IKIGAI × MYパーパス】逆境の時にこそ、チャンスが待っている(喜一工具株式会社)

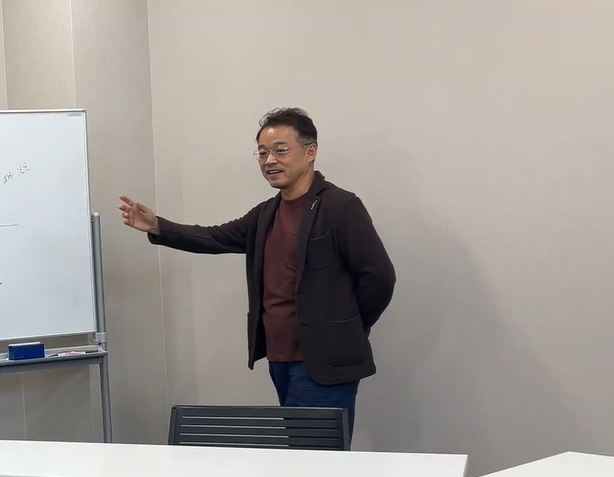

自分の人生を振り返りながら、何に働きがい・生きがいを感じてきたのか。今の会社経営や仕事にどう繋がっているのかをインタビューする『IKIGAIとMYパーパス』。今回は喜一工具代表取締役社長の石川武さんにお話を伺います。

喜一工具株式会社:石川 武さん(代表取締役社長)

1.失敗と思えたことが新しい道へと導く

――石川さんは日頃ご自身では、起伏の大きい人生を送られてきたとおっしゃっているようですね。今回のインタビューでは、それらの中で印象的な出来事を振り返っていただきたいと思います。

石川社長:ウチの家はけっこう貧しかったんですね。父は自分で鉄工所をやっていたのですが、あまり働くことが好きではなかった(笑)。それで母も家計を支えるために着物の気付けの仕事をしていて共働き。当時はサラーリーマンの家庭がうらやましくてしょうがなかったですね。

でも、自営だったお陰で父は昼間もそばにいてキャッチボールをしたりしてよく遊んでくれました。鉄工所に置いてある鉄板を黒板代わりにして勉強も教えてくれました。それがとても嬉しかったことを今でも鮮明に覚えています。

中学ではバスケット部に入りました。特にバスケが好きとか、全国大会を目指そうという気持ちはなく、それまで病気がちだったので体力をつけたいということが一番の目的でした。

中学時代で一番嬉しかったのは、志望の高校に合格したこと。ですが、合格できたことに満足してしまい、また、バスケットに時間を取られていたこともあり、全くと言っていいほど勉強をしなくなりました。それならバスケをやめればいいかと言えば、部員も少なかったので仲間に迷惑がかかると思い、それもできませんでした。

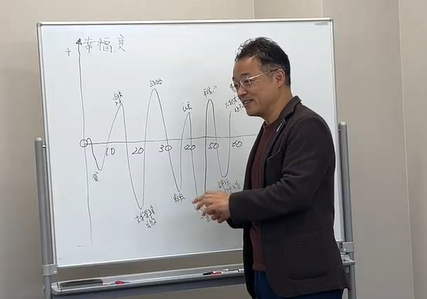

大学は二浪の末、結局、志望校には入れませんでした。この頃が人生で一番落ち込んだ時期かもしれません。二年間浪人すると、現役や一浪で大学に入った人たちは新しい仲間を作り、どんどん先に行ってしまう。なんで自分だけ上手くいかないんだろう、運がないんだろう、と焦燥感と孤独感に苛まれながら二十代を迎えました。

大学では人形劇サークルに入り、老人ホームや幼稚園に慰問に行きました。そのサークルでは人形も舞台も全部自分たちで作り、シナリオも書きます。どうやったらみんなに興味を持って観てもらえるか、いかにそれぞれの登場人物を活かすかを考えながらシナリオを書いた経験が今、経営計画などを作る際にとても役立っています。

このサークルでは後に妻となる人と出会い、さらには妻の父が経営する会社で働くことになります。そう考えると志望校の大学に落ちた時は絶望の中にいましたが、結果的にその後の人生でとても大切なものと出会うチャンスをもらうことになります。

2.出世コースに乗っていた銀行を退職

――新卒で就職されたのは銀行でしたよね。辞められた理由はどんなものだったのでしょうか?

石川社長:はい。東洋信託銀行(現三菱UFJ銀行)で三十代の中頃まで働いていました。

家庭の事情です。退職する前は、子供も小さく、子育てがとても大変な時期でした。しかし、私は仕事が忙しく、朝の6時ぐらいに家を出て帰ってくるのが夜の11時、12時という生活。子育てをはじめ、家庭のことは妻に任せきりでした。さらに東京勤務となると京都出身の妻は相談する相手もいない。そんなストレスが積み重なっていきました。

銀行の仕事は上手くいっていて成績もよく、期待もされていたと思います。逆に言うと東京本部から離れられない。そうなると妻の負担が続き、もっと酷い状態になることが予想されました。当時の感覚では、東京から離れてしまえば出世の道が閉ざされてしまうことを意味します。仕事を取るか、家庭を取るかというところまできた時、家庭を取る決断をし、妻の実家のある京都に家族で移り住みます。

――銀行では出世コースに乗っていたのに、それは大きな決断でしたね。新しい仕事の当てはあったのですか?

石川社長:いえ、落ち着いたら関西で何か新しい仕事を探そうとしていたら、妻の実家の三共精機から「じゃあ、ウチに来ないか」と誘ってもらえました。職種にこだわりはなかったですし、誘ってもらえるなら就職活動もしなくて済む。ただそれだけの理由でお世話になることにしました。

――銀行時代とは仕事のやり方も大分違いがあったのではないですか?

石川社長:そうですね。規模もやっていることも全然違っていましたし、最初の2年間ぐらいは、あまり仕事に力が入りませんでした。ですが、いつまでも燻ってばかりではいられません。私の親にも心配をかけたくなかった。

そんな気持ちでいた中、お誘いを受けて京都で開催されたホームページコンテストに参加。私たちのチームが優勝しました。優勝者は国際会議でプレゼンをすることになっており、それもなんとかやり遂げることができました。当日、親も見にきてくれていました。プレゼンが終わった後、「これで少しは安心してもらえたかな」と思ったのを覚えています。

3.女性の活躍推進で会社を成長させる

――そこから見事に三共精機の業績を伸ばすことに成功されますね。どんな手順で進められたのですか?

石川社長:三共精機は機械工具の商社であり、お客様はものづくりをするメーカー。ですが、インターネットの普及でお客様は商社を通さなくても工具や機械を入手できるようになっていました。三共精機で扱っている製品の単価は元々低く、一体いくつ売れば従業員に給与やボーナスを払い続けることができるのか、機械工具商社という仕事がいつまで続くのかととても不安になりましたが、解決策はなかなか思い浮かびませんでした。

壁を乗り越える一つのきっかけとなったのが、京都府の『知恵の経営』(※)。この実践モデル企業認定制度へ応募したことを機に会社の現状や強みを改めて見つめ直し、お客様の役に立てるようになるためには、どうすればいいのかを考え抜きました。そうして私たちが出した答が『ものづくりの課題解決業』になること。

そのために女性の活躍推進にも取り組みました。具体的に言うと、女性を中心とした内勤スタッフの権限を広げるとともに産休・育休、フレックス勤務、半日有給など家庭と仕事を両立できる仕組みも整備。内勤スタッフにも営業として活躍してもらえるようにしました。これにより、お客様にとって当社の窓口が増えますし、気軽にものづくりの課題や悩みも相談できるようになり、比例するようにして三共精機の売上げも増加していきました。同時に社内システムの再構築や海外事業への取組みもスタートさせ、これらがのちにシステム業務の外販化やマレーシアの現地法人設立に繋がっていきました。

4.パーパスと健康経営で自律型人財を育成

――三共精機の後、今の喜一工具に来られます。三共精機時代は『ものづくりの課題解決企業』というコンセプトで会社の業績を伸ばしました。喜一工具に来た時はそうしたプランや戦略のようなものはあったのですか?

石川社長:まずは根本的なところから見直しました。喜一工具が大事にし、脈々と受け継がれてきた理念として『感謝と喜びの商』『優秀なる人材の養成』があります。これらの言葉自体は普遍性があり、大変素晴らしいものですが、日々そういう商いが実際にできているのか、仕事で体現できているかと言えば疑問符がつきました。

特に『優秀なる人材の養成』は、従業員ではなく、明らかに経営者目線の言葉です。これですと従業員にとって自分事にならない。今は経営者の鶴の一声で会社を変えられる時代ではありません。経営者だけでなく、従業員自身が会社をこうしていきたい、こう変えたいと自分事にしないと企業は成長しません。

そこで喜一工具では、今年パーパスとして『人の手が支えるセカイを支える』を掲げました。“世界”をあえて“セカイ”としたのは、地球という物理的なものだけでなく、仮想世界もあれば、宇宙もある。過去もあれば未来もある。そんな時空にとらわれないセカイの中で、新しい価値を自分たちで生み出していく。セカイを支えていくんだという意志を示しています。

“人の手が支える”というのは、私たちの扱う機械工具は、人の手によって使われるもの。特に喜一工具がフォーカスすべきなのはリペア、メンテナンスなのではないか。一つの製品を簡単に使い捨てするのではなく、リペア、メンテナンスを施しながら大事に使っていこう。それと同じように一つしかない自分の体も大切にしようという想いを込めました。

――なるほど。このパーパスによって事業のやり方や販売先も変わってきますか?

石川社長:大きく変わろうとしています。喜一工具のこれまでの販売先の中心は工場でしたが、工場の自動化が進み、以前のようには当社の扱う製品が使われなくなってきています。そういう状況の中で、新しい販売チャネルの開拓やビジネスのやりかたをする必要があります。

インターネット販売の強化もあるでしょうし、太陽発電や風力発電、ドローンなどの新しい産業も生まれてきています。また、生産現場は慢性的な人手不足に悩まされています。ITなどの最新技術と組み合わせながら、卸という仕事をどうやって再構築していくかがテーマであり、チャンスだと思っています。

ただ、先ほども言いましたが、それらは経営者によるトップダウンでやり遂げることは難しい。従業員一人ひとりが自分で考え、動かないと勝算は見込めません。ですから健康経営によって心身のコンディションを整えるのはもちろん、パーパスを浸透させながら、働きがい・生きがいを持って仕事に打ち込める環境づくりがとても重要になってきます。

5.請われれば一差し舞える人物になれ

――石川さんの人生を振り返ると、「請われれば一差し舞える人物になれ」という通底する価値観やストーリーが見えてくるようですね。

石川社長:いや、いや、それは買い被り過ぎです。そんな立派なものではない。私の場合、自分の道を決めたというより本当にただの偶然でした。その場所で自分にできることがあるのなら、やりましょうかというだけです。

ですが、偶然だったとしてもそっちの世界に行かなければわからなかったこと、会えなかった人がたくさんいます。自分の人生を振り返ってみても上手くいかないこともありましたが、駄目だったと思ったことが後に良いことに繋がっていきます。これは私だけでなく誰にでも当てはまることなのではないでしょうか。ですから、何もせずにウジウジしたり、燻っているのであれば、まずは失敗してもいいので、思い切って新しいことに挑戦してほしい。そのタイミングはいつでもいい。

これまで喜一工具で働いてきた人も、もしかしたら不満を感じたことがあったかもしれない。それが会社の落ち度だったこともあるはず。ですから、不満があればどんどん言ってほしい。でも、言った後はこれからどうするかということも考えてほしい。同じ働くなら、同じ生きるなら自分がイキイキと楽しく歩める道へ進んでほしい。

そのための一つの船が喜一工具。望むなら別の船に乗り換えてもいい。喜一工具で学んだことを糧に次のステップに進むのも全然アリだと思います。でも、縁あって一緒にいる間は「この人たちと働けてよかった」「たくさんのことを学べた」と満足してもらえるようにしたい。それは私の責任です。

取材後記

石川社長ご自身は「偶然そうなっただけ」と謙遜されますが、誰かから請われれば、困っている人がいたならば、放って置けなくなる性格がよく現れているエピソードばかりでした。自分たちのできることで誰かを支えたいという喜一工具のパーパス『人の手が支えるセカイを支える』と見事に繋がっているように思えます。

今、喜一工具では卸としての新たな存在価値の創出、トップダウンではなく自分がやりたいからやるという自律型人財の育成が実現するフェーズとなり、パーパス『人の手が支えるセカイを支える』が形になり始めています。

(※)『知恵の経営』とは、人材や技術、ノウハウ、顧客や取引先等とのネットワークといった目に見えない資産を見つめ直し、自社の”強み”とその源泉”知恵”をしっかりと認識・活用することで、業績の向上に結び付ける取り組み。京都府では、『知恵の経営』実践モデル企業認定制度を設け、経営安定や成長発展を目指す中小企業を応援している。

【企業データ】

会社名:喜一工具株式会社

事業内容:国内外有名機械工具等の卸販売及び輸出入業務

所在地:〒578-0965 東大阪市本庄西2-6-11

資本金:20百万円

社員数:108名(男子74名・女子34名)