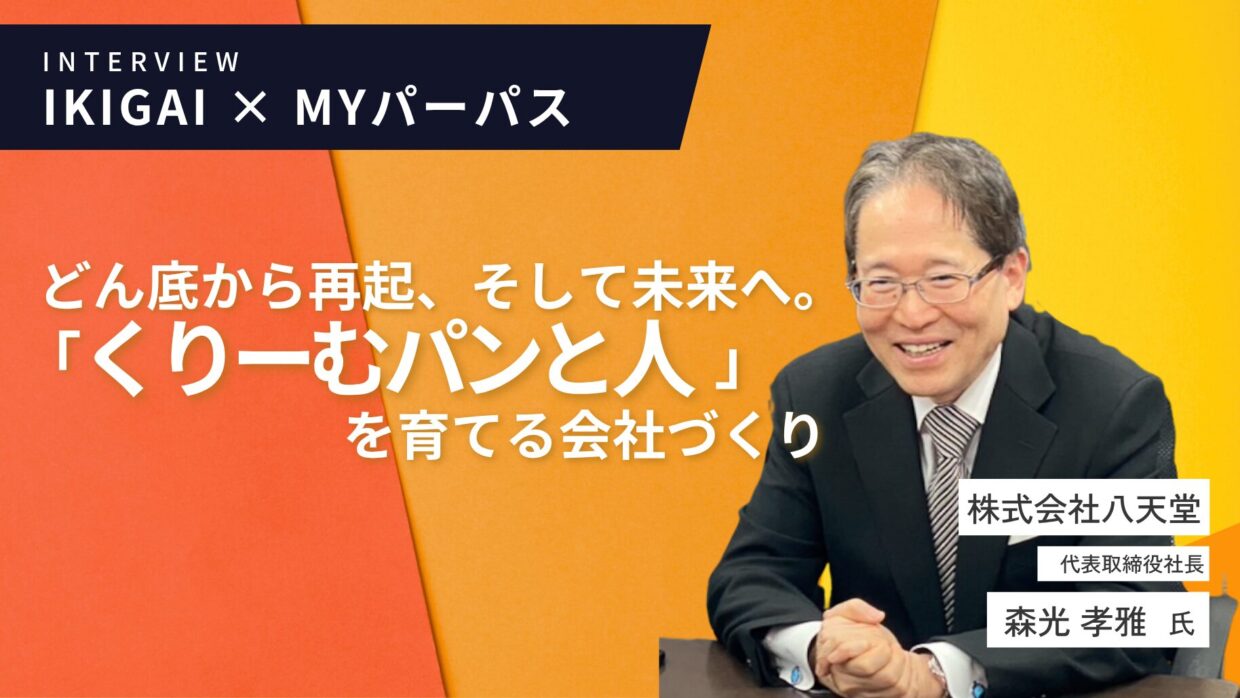

【IKIGAI×MYパーパス】どん底から再起、そして未来へ。「くりーむパンと人」を育てる会社づくり(株式会社八天堂)

「私たちは、くりーむパンを軸に、食品の企画・開発・製造を行う会社でありながら、『人づくり』の会社です」。前回の取材でそう語ってくれたのは、八天堂の人事部長・前田昌巳様(インタビュー当時)。今回は、その「人づくり」を経営の核に据える、三代目社長・森光孝雅さんに話をうかがいました。

「会社とは、お金を稼ぐ『場』か。それとも、人が成長する『場』か」

どんな質問にも率直に答えてくれた森光社長の言葉には、仕事とは何か、会社とは何のためにあるのかを、改めて気づかせてくれるエネルギーに満ち溢れていました。

株式会社八天堂:森光 孝雅さん(代表取締役社長)

1.経営の原動力は「人が好き」

―まずは、ブライト500に認定されましたこと、おめでとうございます。しかも、森光社長は渋沢栄一賞も受賞されました。「今、最も話を聞きたい経営者ランキング」があれば、森光社長は間違いなくトップ10に入るのではないでしょうか?

森光社長:いえいえ、とんでもない。経営者としてはまだまだ学ぶことばかりです。

ただ、私自身を一言でお伝えするならば「人が好き」。その想いが、すべての原動力になっています。

たとえば、福祉と農業をつなげた「八天堂ファーム」や、千葉県木更津市の社会福祉法人と連携して運営している「八天堂きさらづ」の工場では、地域課題の解決にも取り組んでいます。きさらづ工場では、働いてくださっている方の賃金が5倍に上がるなど、大きな成果も生まれています。

広島空港前に開業した体験型の食のテーマパーク「八天堂ビレッジ」も、年間20万人以上が訪れる観光地に育ちました。お越しいただいた方が笑顔になってくれることが、私にとって何よりうれしい瞬間です。

渋沢栄一翁は「事業の目的は社会貢献にあり」と語られました。私もようやく、その入口に立てたような気がしています。

―前回、人事部長の前田さんにインタビューをした際、「くりーむパンという看板商品があるのに、なぜ、あえて『人づくり』に力を注ぐのか」としつこく聞いてしまったのです(笑)。そのとき、前田さんがいってくれました。「それは、社長に聞いてください」と。

そして今、森光社長のお話からはっきり見えてきました。八天堂さんのとろけるほどおいしい「くりーむパン」には、「人が好き」という森光社長の熱い想いも溶け込んでいるのですね。

森光社長:根っから「人を喜ばせたい」「笑顔にしたい」という気持ちが強いんです。ある意味、子どもみたいなものですよね(笑)。

2.偉大な父の愛に触れて

―森光社長の「人が好き」という想い。この一言の奥には、社長のただならぬ想いがあると感じられます。この辺り、もっと掘り下げて教えていただけますか。

森光社長:「人が好き」というのは、今も昔も変わらず、私の原動力になっています。でも実は、かつての私は、まったく別の価値観で生きていたんですよ。

―どういうことですか?

森光社長:若い頃、私はコンプレックスの塊でした。コンプレックスの裏返しは、承認欲求。「認められたい」「褒められたい」「よく思われたい」という想いの塊でした。

―今、目の前にいらっしゃる森光社長からは、想像もつきません。

森光社長:私は一度、会社を倒産の危機に追い込んでいるんです。民事再生法の書類が手元にあるほどの状況でした。

八天堂を創業したのは祖父で、昭和8年に和菓子屋としてスタートしました。戦前から戦中、戦後という激動の時代を乗り越え、地元に愛される和菓子屋として、のれんを守り抜きました。父は、その和菓子屋に洋菓子を取り入れました。洋菓子店がほぼなかった時代の先駆けでした。ただ、時代とともに洋菓子店も増えていき、差別化を図れなくなっていった。そこで、三代目である私が後を継いだとき、

焼きたてパンの店を新たな業態として加えたのです。当時は、コンビニエンスストアもパン屋も近隣に1軒もなく、外部環境がよい中でのオープンでした。

当時の私には、夢がありました。それは、「会社を大きくしたい」という夢です。あのときの私の価値観は「大小」。物事を「大きいか」「小さいか」という価値観で見ていたのです。毎年のように店舗展開し、10年足らずで13店舗もオープンしました。そんな私に、父は顔を見るたびに「人が育っていないのに、次から次へ店を出せば、必ず倒産するぞ」といってくる。でも、私にしてみれば、「父は1店舗のみ。私は13店舗の経営者になった」という自負がある。その優越感は父の言葉を「うるさい」と感じさせました。

しかし、10年間という年月が、外部環境をすっかり変えてしまいました。コンビニが至るところにでき、焼き立てパンの店も増えた。差別化が図れなくなり、経営はガタガタに。そして、店舗を1つ、また1つと閉じなければいけなくなっていったのです。

―当然、従業員にも辞めてもらわなければなりませんね。

森光社長:それが何よりつらかった。当時、「パンづくりを学んで、いずれ独立する」と気概のある若者がどんどん集まってきていました。そうした人たちが去っていく。しかも、私の口から「辞めてほしい」と告げなければならない。今、思い出してもつらくなります。

―民事再生法を考えなければならない状況に追い込まれながら、よくV字回復されました。

森光社長:弟のおかげなんですよ。弟は栃木県宇都宮市でパン屋を1店舗経営しています。彼が「これを使ってくれ」と貯金を差し出してくれたのです。それは弟の全財産だとすぐにわかった。私は涙で目の前が見えなくなりながら、半分のお金を借りました。そして思ったんです。「なんてすごい男なんだ」と。では、この弟を育てたのは、誰か。私の親です。ここに気づいたとき、愕然としました。

経営者である以前に、私は人間ができていなかったのです。こんなに素晴らしい弟を育てた父の言葉にまるで耳を傾けてこなかった。心から詫びなければいけない。そんな思いを巡らせながら父のもとに急ぐと、父が謝るのです。「孝雅、死ぬなよ。おれが悪かった」。私は父の足元に崩れ、これ以上ないくらいに泣き尽くしました。そんな私の背中を父は懸命にさすり続けていました。

私は一度「死にかけた経営者」なんです。経営者として、多くの社員につらい思いをさせ、結果的に裏切ってしまった。今、八天堂の理念の根幹に「人づくり」を据えているのは、かつて多くの社員を裏切ってしまった私自身の、深い贖罪でもあるのです。

3.「人の役に立つ」という価値観

―まさに血反吐を吐くほどの大変な経験をされてきたのですね。その後、ご自身の価値観は、「大小」からどのように変わったのですか。

森光社長:八天堂の基本理念は、「あなたと出会えてよかったと一人でも多くの人に言ってもらえる人になる」。そして経営理念は、「事業の目的は社会貢献にあり 事業の本は人にあり 良い品 良い人 良い会社づくり」。

この基本理念を築いた私の価値観は、「人の役に立つために、いかに生きるか」にあります。

ちょっとだけ哲学的な話をすると、生きとし生けるもの、すべてが誰かの役に立っています。自然界の生物ならばミジンコに至るまで、何かの役に立っている。「自分さえよければいい」「自分のためにがんばる」と考えるのは、人間だけです。この思考は、自然界の摂理に反しています。人間も自然界の一員と考えれば「人のために生きる」というのが自然の法則です。

―すばらしい! 「人の役に立つために、会社を経営する」という価値観の社長だからこそ、森光社長と一緒に働きたい」と引き寄せられるのですね。

森光社長:そんな大それたことではないのですよ。偉そうに聞こえてしまったかもしれませんが、「人のためにいかに生きるか」を志に、一歩一歩進んでいるところです。

―いえいえ。「人のためにいかに生きるか」とは、自分を厳しく律することができる人でなければ出てこない言葉です。では、森光社長にズバリお聞きしたい。「人づくり」には何が必要と考えていますか。

森光社長:一言でいえば「成長の『場』」です。それでは、人は「何」を通して成長するのでしょうか。私は仕事だと考えています。

英語でも音楽でも、何かを勉強するには、お金を払います。でも、仕事は給料をもらいながら自己成長の「場」とできる。せっかく貴重な時間を費やして働くのならば、仕事の「場」をいかに楽しめるか。この考え方一つで人生はまるで違ってきます。

―私たちも思いは同じです。現在は、「働き過ぎると病気になる」と短絡的に捉え、「もっと仕事をしたい」「経験を積みたい」という気概まで押さえつけてしまうところがあります。「人を大切にする」ことと、「時間外労働をさせない」ことは、必ずしもイコールではない。私たちは健康経営を推進していますが、それは心身ともに健康である「場」を企業が築くことで、そこで働く従業員がやりがいから、生きがいを見つけ出していくことを応援したいからです。自主的にやりたいことがあり、企業がその「場」を提供できれば、仕事はその従業員にとって自己成長の最高の舞台となるのです。

森光社長:素晴らしい志ですね。その志は、中小企業ほど実現できると思います。大手になると、コンプライアンスにも厳しく、株主など多くの目が入るため、会社を「人づくりの『場』」としにくい現状があります。ですが、中小企業はトップの思い一つで実現可能です。私たちも、健康経営を積極的に行っているのは、健康経営が「人づくりの『場』」として大いに役立っているからです。

4.失敗が人を育てる

―八天堂さんは、新卒の採用もされているのですか?

森光社長:積極的に行っています。私が経営者としてどん底に落ちたあと、V字回復を目指して始めた際の取り組みの一つでもあります。伸びている会社をよくよく観察すると、どこも新卒採用をしているんですよ。

―中途採用と新卒作用の違いはどこにありますか?

森光社長:中途採用は即戦力、新卒採用は理念浸透。どちらも大切ですが、理念を一から共有できる新卒採用には大きな可能性を感じています。新卒採用は、たとえるならば、真っ新なキャンパスです。企業文化に馴染みやすく、わが社の社風や、理念を浸透させていくことで、共に強い集団を築いていくことができます。

実際のところ、私の右腕である専務は、新卒採用の第一期生なんですよ。

―八天堂の理念を一から体現してきた、まさに“生え抜き”の方なのですね。

森光社長:入社して16年、あと4~5年かけて社長へと磨き上げていく予定です。

事業を継承する際、「血脈」と「方脈」があります。血脈は、文字通り、親から子へバトンを渡していく方法。一方、方脈は理念を同じくできる人物にバトンタッチする方法です。血脈で事業継承をすると運営面で摩擦が起こりやすいものですが、方脈の場合、理念を共有しているからこそ、経営に一体感が生まれ、強い組織づくりにつながります。

―ナンバーツーを育てるのも、まさに「人づくり」なのですね。

森光社長:ええ。ただし、幹部の人間を育てる際の私は、かなり厳しいです。全社員の人生を背負って立つのですから、これは当然の厳しさです。それをパワハラと思うならば、幹部にはならないでくれ、と伝えてあります。

―まさに、愛のある厳しさですね。私は、経営のあり方のベースには「愛」があって欲しいと思っています。優しく包み込むような愛もあれば、厳しい愛もある。現代は、厳しさをパワハラと同一視するところがありますが、これはまったくの別もの。経営には厳しい愛も絶対に必要です。

森光社長:その通りだと思います。経営には「知識力」「見識力」だけでなく、「胆識力」が必要とよくいわれますね。胆識力とは、困難や重圧の中でも冷静さを失わず、本質を見極めて行動に移していく心の強さのことです。経営者には志が必要です。「志」の裏にあるものは「使命感」です。使命とは、「命を使う」と書きます。自分の人生を使って経営理念を守り抜けるほどの胆識力が、後継者には必要なのです。

―後継者の胆識力を育むために、森光社長はどんなことをされているのですか?

森光社長:ステークホルダーのもとに同行させるのはもちろん、挑戦をどんどんさせています。それによって、失敗も経験させます。経営が揺らぐほどの失敗はもちろんさせませんが、失敗という経験は胆識力を鍛え上げてくれます。

―最近、失敗を恐れる若い人が増えていると感じています。私たちIKIGAI WORKSでは大学のゼミ活動にも参画していて、学生と接点も多いのですが、打席に立ちたがらない学生が多いのです。

森光社長:教育の影響が大きいのでしょう。「人様に迷惑だけはかけるなよ」と親が育ててしまうと、子どもは失敗を恐れるようになる。すると、打席に立つという挑戦ができなくなるのです。

では、どのように育てるとよいのでしょうか。私は「人の役に立つ人間になるために、どんどん挑戦していけよ」と伝え続けることだと考えています。人とはそもそも周りに迷惑をかけながら育っていくもの。「人の役に立つために挑戦する」と考えれば、打席に立つことは怖いことではなく、ワクワクすることになります。失敗を恐れず、常に謙虚な気持ちで向上心を持って挑戦する思考。

これは、子どもから経営者に至るまで、すべての人に必要な意識だと私は考えています。

―まだまだお話を聞いていたいのですが、時間が来てしまいました。最後に、今後の展望を教えてください。

森光社長:持続可能な経営のためには、その仕組みをいかにつくるかが重要です。同じことをやっていては、成長はありません。機械化できるところは機械にしっかり任せ、「人だからこそできること」にもっと挑戦していきたいですね。経営を通して「人づくり」をしていくことが、私の志ですから。

取材後記

初対面とは思えないほど、終始、心を開いて語ってくれた森光社長。取材後にお礼を伝えると、笑いながらこういいました。「私はいつも本音で話をするんですよ。もう、素っ裸みたいなものです」。その言葉のとおり、今回のインタビューでは、経営の光だけでなく影までも包み隠さず、真摯に話してくれました。

だからこそ、私たちの胸には「人を育てるとは、どういうことか」「仕事とは、人生において何をもたらすのか」という問いが、深く刻まれたように思います。

「職場がお金を稼ぐ『場』なのか、それとも生きがいを築く『場』なのか。それは、経営者のあり方次第」。この森光社長の一言が、ずっと耳に残っています。

社員一人ひとりが成長できる「場」を築いていく姿勢こそが、八天堂という会社の魅力であり、「くりーむパン」をいっそうおいしくしている理由なのだと感じました。

【企業データ】

会社名:株式会社八天堂(はってんどう)

事業内容:スイーツパンの製造、企画、販売

所在地:〒723-0051 広島県三原市宮浦3丁目31-7

資本金:10百万円

社員数:241名