【イベントレポート】現場密着型キッチンカーで、社員の健康と会社の知名度アップを狙う(社会的健康ピッチコンペ・最終報告会①)

健康経営を通じて企業の様々な課題を解決する産学連携プロジェクト『社会的健康ピッチコンペティション』(社会的健康戦略研究所主催)。最終報告会で行われた各大学ゼミによるプレゼンテーションは、学生たちの若い世代ならではの独創的なアイデアが光り、その完成度の高さには驚かされるばかりでした。

三幸土木株式会社部門では、1位を小樽商科大学、2位を神奈川大学、3位を和光大学が獲得。その中から、特にユニークな発想で、見事1位に輝いた小樽商科大学 鈴木ゼミのみなさんのプレゼンテーションを紹介します。

【参加企業】

三幸土木株式会社:宮路 浩貴さん(企画業務部長)

【参加学生ゼミ】

小樽商科大学:鈴木ゼミ生(川原 麻緒さん、印南 亜久里さん、知野 健太郎さん、永井 絢大さん、一色 嶺さん、山田 夏希さん)

神奈川大学:中見ゼミ生(窪田 恋奈さん、前田 結愛さん、岡田 望愛さん、鈴木 愛呂花さん)

和光大学:大野ゼミ生(峰尾 凪沙さん、田村 天さん、五十嵐 雄紀さん)

【審査】

一般社団法人社会的健康戦略研究所:浅野 健一郎さん(代表理事)

【司会進行】

IKIGAI WORKS株式会社:熊倉 利和(代表取締役)

1.2つの課題を解決するキーワードは“地方創生”

2024年10月11日に開催された『社会的健康ピッチコンペティション最終報告会』。三幸土木株式会社部門の最初のプレゼンターは、小樽商科大学 鈴木ゼミ・チーム『町おこしでら好きだがや』です。

まず印南亜久里が、課題の確認から始めます。

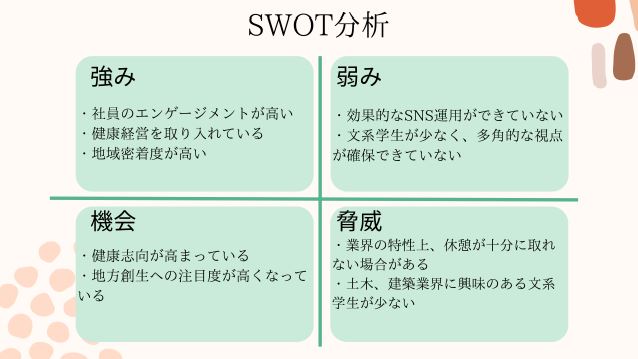

「三幸土木株式会社様からの課題は①若手層のエンゲージメントを高めるには ②文系学生を採用するにはどのような取り組みが必要か の2点でした。そこでまず現状分析として、三幸土木様のSWOT分析を行い、“強み”“弱み”“機会”“脅威”を洗い出しました」

その結果“強み”として「健康経営を取り入れていること」や「地域密着度が高いこと」、“弱み”として「文系学生が少なく、多角的な視点が確保できていないこと」などを挙げました。また、“機会”の面では「社会全体の健康志向の高まり」「地方創生に力を入れる企業が増えていること」に言及。“脅威”として「業界の特性上、休憩が十分にとれない場合があること」、そして「文系学生が将来の就職先として検討する人気の業界はITや金融業界であり、土木・建築にはあまり興味がないこと」を指摘しました。

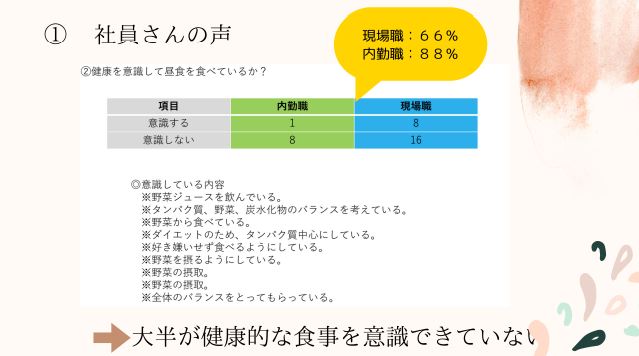

つづいて、川原 麻緒さんが社員と学生に対して行ったアンケート結果を発表します。

「① のテーマについてのアンケートで、社員のみなさんに健康経営について聞いたところ、多くの方が『健康を意識することによって働き甲斐や仕事への集中度が向上した』などと回答。全体としては、仕事に対するエンゲージメントが比較的高いのではないかと予想できます。

一方『健康を意識して昼食を取っているか』を尋ねたところ、『意識していない』と答えた社員が現場職の66%、内勤職の88%という結果でした。また『現場の仕事では昼食を取らずに作業を行うことがあり大変』という声もありました」

②のテーマに関しては、北海道の文系学生50人を対象にアンケートを実施。『土木・建築業界に興味があるか』という質問に72%の文系学生が『興味がない』と回答する結果になりました。

山田 夏希さん(以下山田さん)が、チームからの提案を行います。

「以上の現状分析を踏まえ、『昼食を取りにくい環境』『文系学生は土木・建築業界に興味がないこと』の2つを解決するために、“地方創生”を軸にした2つの提案を行います。1つ目は『現場(地域)密着型キッチンカーの導入。2つ目は『街づくりインターンシップ』です」

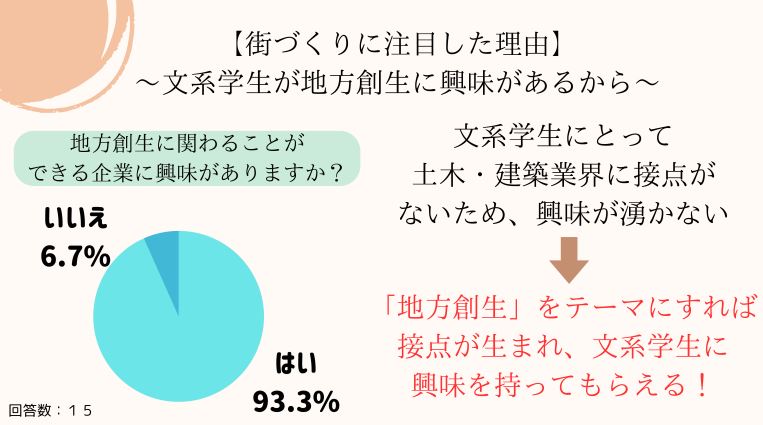

“地方創生”をキーワードにした理由の一つは、SWOT分析の「機会」の項目であげた「地方創生に力を入れる企業が増えていること」。もう一つは、先の文系学生へのアンケートで「地方創生に関わることができる企業に興味がある」と答えた学生が90%を超えたことです。

2.現場でも、健康的で美味しく満足感のある昼食を

さらに山田さんはキッチンカーについて説明します。

「キッチンカーが現場にあれば、現場で働くみなさんも出来たてで健康的な食事を手軽に取ることができます。昼食を充実させることは、社員のパフォーマンスやモチベーションの向上につながると考えました。さらに現場以外にも巡回することで、キッチンカーは地域の人々の健康向上にも貢献できます」

一色 嶺さんは続けます。

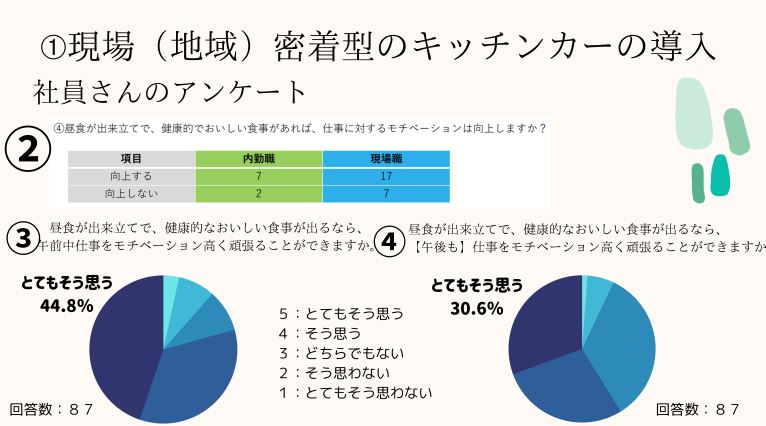

「社員アンケートでは『職場近くにキッチンカーがあれば利用したい』と答えた人が90%近くに上りました。また『出来立て、健康的でおいしい昼食があれば仕事のモチベーションはあがりますか』という質問には70%以上が『向上する』と回答。このことからキッチンカーを導入する意義はあると考えられます。メニューについては半数以上が『がっつり系とヘルシー系をバランスよく組み合わせたメニューが良い』と答えました。

そこで、キッチンカーで提供するのは、地元のみなさんに愛されている味噌カツ、味噌カツサンド、味噌煮込みうどん、地元のトマトを使ったミートソーススパゲティなどのメニュー。それらに、サラダやポトフなどヘルシー系のメニューを組みあわせれば、健康と満足とを両立した昼食になります。また、地元食材をふんだんに使用することで、地産地消にも貢献できます」

初年度はまず、キッチンカーを民間業者に委託して運営方法を学び、2年目は自社でキッチンカーを導入。“三幸土木のキッチンカー”としてのブランドを構築します。3年目からは、名古屋市のお祭り等に出店し、会社の認知度アップを目指すという計画を立てました。

3.インターンシップで地域の街づくりに挑戦

永井 絢大さんは、『街づくりインターンシップ』について話します。

「先のアンケートでは、文系学生の多くが『地方創生に関わることができる企業に興味がある』と答えています。そこで文系学生に街づくりの楽しさを知ってもらうことで、土木・建築業界に興味を持つことができるのではないかと考えました。

『街づくりインターンシップ』は愛知県内の文系学生を対象に行うプロジェクトで、県内に実在する市町村の中から、街づくりに悩んでいる地域をピックアップ。グループワークを行って具体的な解決策を探ります。たとえば過疎地域に若者を呼び込むための施設設計をしたり、道路や公園等の配置を考え直すなど、自由に街づくりに挑戦。グループ同士で競い合い、優勝したチームは、実際にその地域に提案を行うことができます。インターンシップを通じ、実体験として地方創生に取り組む機会を設けるというアイデアです」

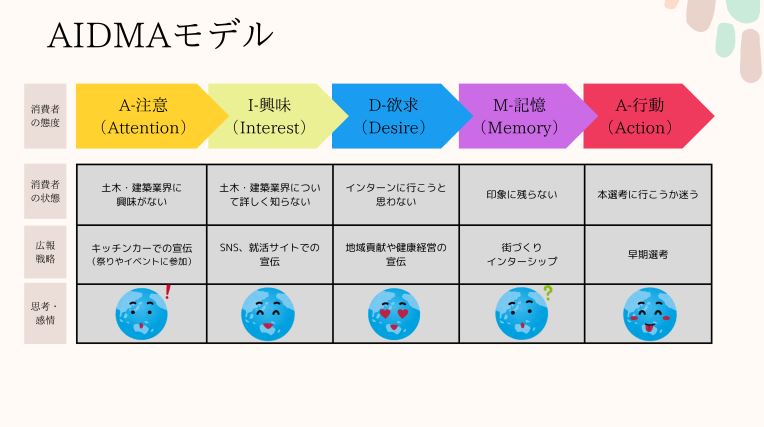

知野 健太郎さんはAIDMAモデル(※)を用いて、文系学生の心理状態に対する的確な解決策を分析します。

「まだ三幸土木様をあまり知らない文系学生に対し、キッチンカーにSNSのQRコードを貼って認知を獲得。SNSや就活サイトでインターンシップの宣伝をします。またSNSでは三幸土木様の強みでもある地域貢献、健康経営やキッチンカーの宣伝で興味を引き出します。そして街づくりインターンシップによって業界他社との差別化を図り、早期選考を行うことで文系学生の獲得につなげます」

最後にチームは「“地方創生”をキーワードに会社の健康を推進し、従業員のやりがい向上に加え、文系学生の採用強化に貢献します!」とまとめました。

4.学生ならではの独創性と新規性を高く評価

審査の結果、1位に輝いた小樽商科大学に続き、2位は神奈川大学 中見ゼミ、3位は和光大学 大野ゼミとなりました。

三幸土木株式会社の宮路さんは講評として、「小樽商科大学のみなさんが提案してくれたキッチンカーは、独創性、新規性の得点が満点だった。社員食堂のない現場にキッチンカーで昼食を提供するアイデアはとても面白い」と絶賛しました。三幸土木では会社の敷地内に畑を作り、収穫した野菜で社員向けの料理教室などを行っていることに触れ、「自社の畑の野菜を利用することなども含めて考えると、さらに色々な展開ができそうだ」と述べました。

また、街づくりインターンシップの提案については「文系学生が、地方創生に興味があるということも大変勉強になった」「本社のある日進市を盛り上げるためにも、さらに地方創生に力を入れて人財を確保していかなくてはならないと改めて感じた」と話しました。

取材後記

プレゼンを終えた学生たちに対し、三幸土木の宮路さんは「学生のみなさんの自由な発想は、たとえすぐには実現できなかったとしても、他のアイデアにつながる大きなヒントになる。ぜひこれからも“新しい形を創造する力”を大事にしてほしい。みなさんのアイデアを無駄にせず、課題解決に取り入れていきたい」と感謝を述べました。

今回1位となった小樽商科大学の、ワクワクするような発想と、詳細な事前アンケートによって裏付けされた説得力のあるプレゼンには「なるほど!」「そうきたか!」と唸らされました。企業と学生が連携して取り組んだ今回の『社会的健康ピッチコンペティション』、早くも来年の開催を期待する声が挙がるほど実り多いものとなりました。

※AIDMAモデル=消費者の購買行動を示すモデルでAttention(注意)、Interest(関心)、Desire(欲求)、Memory(記憶)、Action(行動)の5つのステップからなる。

【企業データ】

会社名:三幸土木株式会社

事業内容:土木建築一式工事/建築資材の販売/砕石、砂利の採取及び販売/産業廃棄物収

運搬業/前各号に付帯関連する一切の業務

所在地:(日進本店)〒470-0103 愛知県日進市北新町北鶯91-5

資本金:30百万円

社員数:103名